オリーブのお話

『旧約聖書』とオリーブ

オリーブといえば、すでに『旧約聖書』「創世記」の「ノアの箱舟」の話に出ています。

あるとき、神は地上に大洪水を起こすのですが、ノアはその家族とともに箱舟に乗り込んで難を逃れます。その際、ノアは一定数の動物や鳥を箱舟に乗せることを神に許されていたのです。

大洪水が収まったと思われるころ、ノアは箱舟から鳥を放って、地上の様子を観察します。そこが、「創世記」(8章10-11)では、次のように書かれています。

「彼は再び鳩を箱舟から放した。鳩は夕方になってノアの元にかえってきた。見よ、鳩はくちばしにオリーブの葉をくわえていた。ノアは水が地上から引いたことを知った。」(新共同訳による。ゴチによる強調は引用者。以下、同じ)

オリーブは、ここでは、大洪水のあとの復興のシンボルになっていると考えることができるでしょう。

『新約聖書』とオリーブ

『新約聖書』にも、オリーブの名が印象的に登場する箇所があります。それは、いわゆる「最後の晩餐」の直後の話です。「ルカによる福音書」(22章39)によれば、

「イエスがそこを出て、いつものようにオリーブ山に行かれると、弟子たちも従った。」

ここには、オリーブそれ自体の描写はないのですが、「オリーブ山」というわけですから、オリーブの木もあったのでしょう。

そして、イエスはゲッセマネというところに行って祈ります。(「マルコによる福音書」14章、32以下)ここでイエスが捕縛されます。この「ゲッセマネ」とは、ヘブライ語で「オリーブ油絞り」という意味だとのことです。

東京・上野の国立西洋美術館には、ジョルジョ・ヴァザーリの「ゲッセマネの祈り」という絵画作品がありますから、ご覧になったかたもおいででしょう。

ジョルジョ・ヴァザーリ《ゲッセマネの祈り》

国立西洋美術館(東京) 1570年頃 143cm×127cm

ヴァザーリ(1511〜74)は、フォレンツェにあるウフィツィ美術館の建物を建設したことでも知られ、ミケランジェロの弟子です。その著作『画家・彫刻家・建築家列伝』は、ルネサンス芸術の貴重な資料でもあります。日本語訳もいくつか出ています。

この絵は「ゲッセマネの祈り」が画題になっていたことを教えてくれます。でも、オリーブという観点からすると、この絵からはオリーブのことはうかがえません。

世界のオリーブ生産

オリーブ山という表現から、すでに当時からオリーブの栽培が行なわれていたことがうかがえます。

では、現在のオリーブ生産の状況はどうなっているでしょうか。オリーブ生産国のほとんどは、地中海沿岸地域に位置しています。スペイン、ギリシャ、イタリア、トルコ、モロッコ。これらの諸国で、世界の生産量の半分以上を占めています。

イタリアの場合は、国土が南北に広がっているため、オリーブの種類が多様だというところにも特徴があるようです。

ゴッホの描いたオリーブの木

オリーブといえば、晩年のゴッホ(1853〜90)がオリーブの木を描いていました。

ゴッホは、弟のテオに宛てて膨大な数の手紙を送っていますが、その中に、オリーブの木に言及したところがあります。

例えば1889年4月29日付けのテオへの手紙(587信)。89年4月といえば、ゴッホが南仏のアルルにいた時代です。

「ああ親愛なテオよ、この頃のここのオリーブ樹を君に見せたい‥‥葉は渋銀と青に対して銀緑色。そしてオレンジがかった耕した土がある。それは北方で想像するものとはまるきり違って、繊細で高尚なものだ。

祖国オランダの牧場で枝をおろした柳か砂丘の樫の茂みのように、オリーブ畑のささやきは、なんだか非常に親しみがあって、とても古めかしい感じだ。絵に描いたり言葉で表現するには綺麗すぎる。」(『ゴッホの手紙・下』岩波文庫、硲 伊之助訳、142ページ)

ゴッホが描いたオリーブの絵は、少なくないのですが、ここには、少しだけ掲げておきましょう。「オリーブ畑のささやき」が聞こえてきますでしょうか。

ゴッホ《オリーブ摘みの人びと》

ナショナル・ギャラリー(ワシントン) 1889年12月 サンレミ時代 73cm×92cm

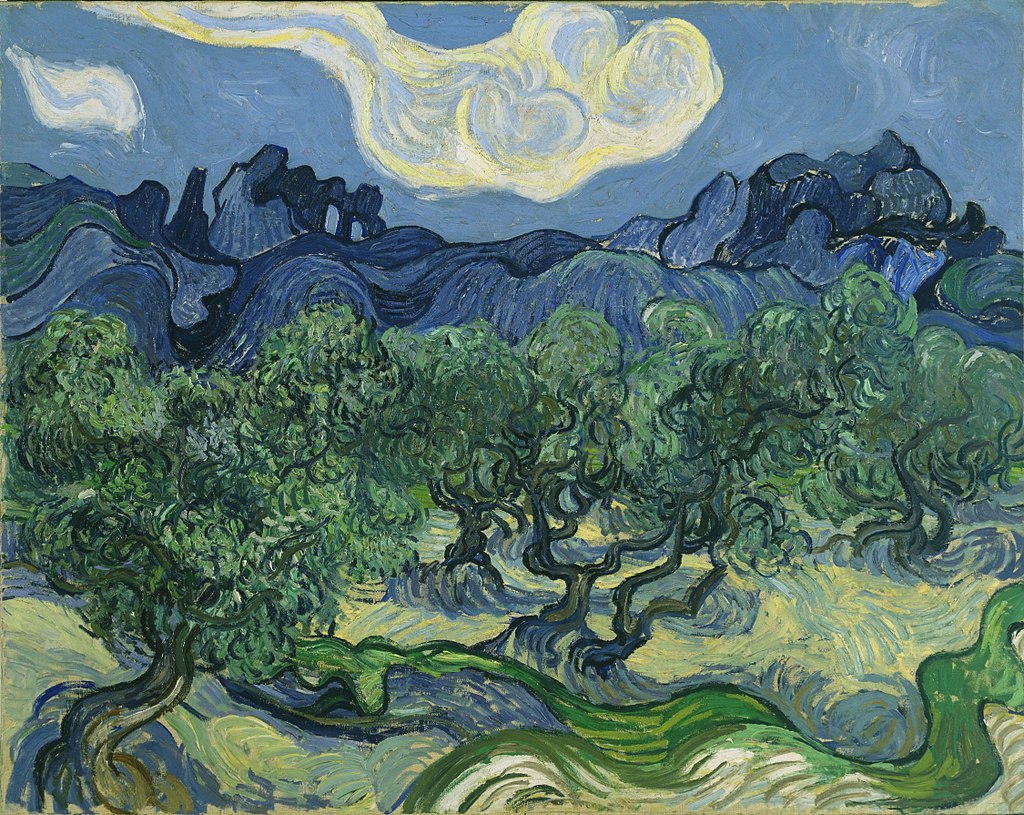

ゴッホ《オリーブ畑》

クレーラー・ミュラー美術館(オランダ) 1889年6-7月 71cm×90cm

また、ゴッホがE・ベルナールに宛てて書いた手紙(B21。1889年11月20日ごろ)では、

「僕の野心は大地のいくばくかの土くれ、芽生える麦、オリーヴの果樹園、糸杉などに絞られている」(『ファン・ゴッホの手紙』二見史郎編訳・圀府寺司訳、みすず書房、373ページ)

と書かれています。

キリスト教との関係

ゴッホは、日本では非常に人気のある画家ですし、「ゴッホ展」も繰り返し開催されてきました。しかし、ゴッホとキリスト教との関係は一般にはさほど意識されていないようです。しかし、ゴッホの父は牧師でしたし、ゴッホ自身、キリスト教の伝道師になろうとした時期もありますから、キリスト教についての意識が人一倍強かったとしても不思議ではありません。

この点で、アルバート・J・ルービン『ゴッホ』(高儀進訳、講談社学術文庫、451ページ)には、そのキリスト教との関係についての説明があります。その説明の中で、ルービンは、ゴッホが弟のテオに送った次の手紙を引用しています。

「僕は一枚の大きな油彩の習作を削り落としてしまった。それはオリーヴの園で、キリストは青とオレンジ、天使は黄色で描かれていた。大地は赤、丘は緑と青で、オリーヴの木の幹は菫色とカーマイン、葉は緑がかった灰色と青、空は淡黄色。この習作を削り落としてしまったのは、それほど重要な人物たちをモデルなしに描いてはならないと考えるからだ」(書簡505)

ルービンのこの説明のページには、次の絵が掲げられています。

ゴッホ《アルヴィーユ山脈を背景にしたオリーブ畠》

ニューヨーク近代美術館 1889年6月 73cm×92cm

ただし、ゴッホがこの手紙で述べている色彩と、この絵の色彩とはだいぶ異なるところがあります。しかし、《アルヴィーユ山脈を背景にしたオリーブ畠》というこの絵は、やはり、オリーブの園のイエスをいうことを念頭に置いているもののようです。(二見史郎『ゴッホ詳伝』みすず書房、231ページ、参照)

アルヴィーユ山脈といえば、ゴッホの《星月夜》に描かれている山でもあります。もっとも、この絵自体は、オリーブと直接は関係ないようですが、この絵の真ん中に教会が描かれているところが目をひきます。

ゴッホ《星月夜》

ニューヨーク近代美術館 1889年 73cm×92cm

ルービンは、ゴッホとキリスト教との関連について、いろいろなことを述べていますが、ここでは一点だけふれておきます。

ヨーロッパの「宗教改革」の時代、プロテスタント系の中の「偶像破壊主義者は手当たり次第教会の美術品を壊した。」(ルービン、432ページ)ということがありました。ですから、その種の勢力が強かった地域では、宗教的なテーマを絵画に取り上げることは避けられるようになったとのこと。ゴッホが生まれ育ったオランダでは、まさしくそういう雰囲気が支配的だったのです。イタリア美術の世界に親しんだ目から見れば、別の世界ですね。

キリスト教ということを念頭におきながら、次の絵をご覧になると、いかがでしょうか。

ゴッホ《Landscape with Couple Walking and Crescent Moon》

サンパウロ美術館(ブラジル) 1890年5月 49.5cm×45.5cm

(藤尾 遼)

コメントを残す