ブリア=サヴァラン『美味礼讃』(その6・フォーク)

「ジャガイモを食べる人」とフォーク

前回、ゴッホの「ジャガイモを食べる人」描いた絵を見ました。

ファンセント・ファン・ゴッホ

「ジャガイモを食べる人々」(1885年)

パブリック・ドメイン

ゴッホ美術館(アムステルダム)蔵

貧しい人びとを描いた作品ですが、左の二人がフォークでジャガイモを取ろうとしている点にご注目ください。

フォーク

サヴァランの『美味礼讃』は、美食に関する本ですが、食にまつわることが多面的に述べられています。

たとえば、食事の際に使われるフォークは、古代ローマ時代には使われていませんでした。この点についてサヴァランは、

「フォークが使われるようになったのはずっと後のことで、ポンペイとともにヴェスヴィオ火山の噴火で埋まったヘルクラネウムの遺跡でも、スプーンはたくさん発見されたがフォークは一本も見つからなかった。」(同、下巻、132頁)と書いています。

ポンペイの街並み(の遺跡)

パブリック・ドメイン

このように、サヴァランは単に美食だけを追求していたわけではなく、まるで歴史家か考古学者のような眼も備えていました。それがまた、『美味礼讃』という著作の面白さであり、この本を「古典」としている大きな要因にもなっていると言えるでしょう。

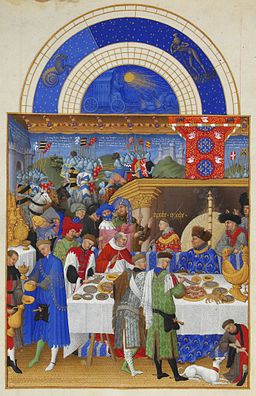

「ベリー公のいとも豪華なる時祷書」

食事の際にフォークを使うという点について、1412年から16年に描かれた「ベリー公のいとも豪華なる時祷書」を見てみましょう。

コンデ美術館(フランス)蔵

パブリック・ドメイン

この絵は豪奢な食事の様子を描いていますが、テーブルの上にはフォークがありません。(テーブル部分の画像を拡大しないとわかりにくいかもしれませんが。)

大原千晴さんの『名画の食卓を読み解く』(大修館書店、2012年)によれば、この絵に出てくる食器は純金製だったかもしれないとのこと。また、食器に陶磁器が使われていないことも指摘されています。純金製の食器を使ってもフォークがないというのは、今からみればおかしい話のようではありますが、当時はおかしいとは思われなかったのでしょう。「常識」も、時代によって変化することがわかります。

フォーク使用の始まり

サヴァラン『美味礼讃』(玉村豊男編訳・解説)に出ている玉村さんの解説によれば、

「フランスにフォークが伝わったのは、一五三三年にイタリアからメディチ家のカトリーヌが十四歳でフランス王子(後のアンリ二世)に嫁入りしたときとされているが、実際にフォークが使われるようになったのはもっとずっと後になってからである。〔中略〕十七世紀になってからも、公式な宴会ではフォークを使ったルイ十四世も、人が見ていないところでは手づかみで食べるのを好んだという。」(下巻、148頁)

というのです。

もう一度ゴッホの絵に戻れば、ほとんどジャガイモだけの食事をしていた農民も、フォークを使うようになっていたのです。

(藤尾 遼)

コメントを残す